自2020年初新型冠状病毒(COVID-19)疫情暴发以来,中国香港特别行政区和澳门特别行政区作为国际化的沿海城市,面临了严峻的防疫考验,两地凭借独特的行政体系、公共卫生基础和国际经验,在疫情防控中既展现了高效协作,也暴露出一些短板,本文将从疫情发展、防控措施、社会影响及未来挑战四个方面,分析香港与澳门的抗疫历程,并探讨其对中国内地及全球防疫的启示。

疫情发展:香港与澳门的差异化轨迹

香港与澳门虽地理相邻,但疫情发展路径截然不同。

- 香港的多次疫情高峰

香港作为国际航空枢纽,疫情初期便成为输入性病例的“重灾区”,2022年初,奥密克戎变异株引发第五波疫情,单日确诊一度突破5万例,医疗系统几近崩溃,人口密集、老龄化严重(65岁以上占比达20%)加剧了防控难度。

- 澳门的“动态清零”实践

澳门依托严格的入境管控和高效的流调系统,在2022年之前保持了长期“零本地病例”,2022年6月因境外输入引发社区传播,被迫启动全民核酸检测和区域封控。

关键差异:香港的“外防输入”漏洞与澳门的“小城严控”模式形成鲜明对比,凸显了人口规模与防疫政策的关联性。

防控措施:科学与社会的双重博弈

两地均采用了“动态清零”策略,但具体措施各具特色。

(一)香港:从“被动响应”到“疫苗突围”

- 早期短板:隔离设施不足、核酸检测能力有限,导致疫情扩散。

- 后期改进:

- 推广疫苗接种:2021年推出“疫苗通行证”,覆盖公共场所;

- 引入方舱医院:中央援建落马洲方舱,提供4万张床位;

- 精准防控:2023年起取消入境隔离,改为“0+3”健康监测。

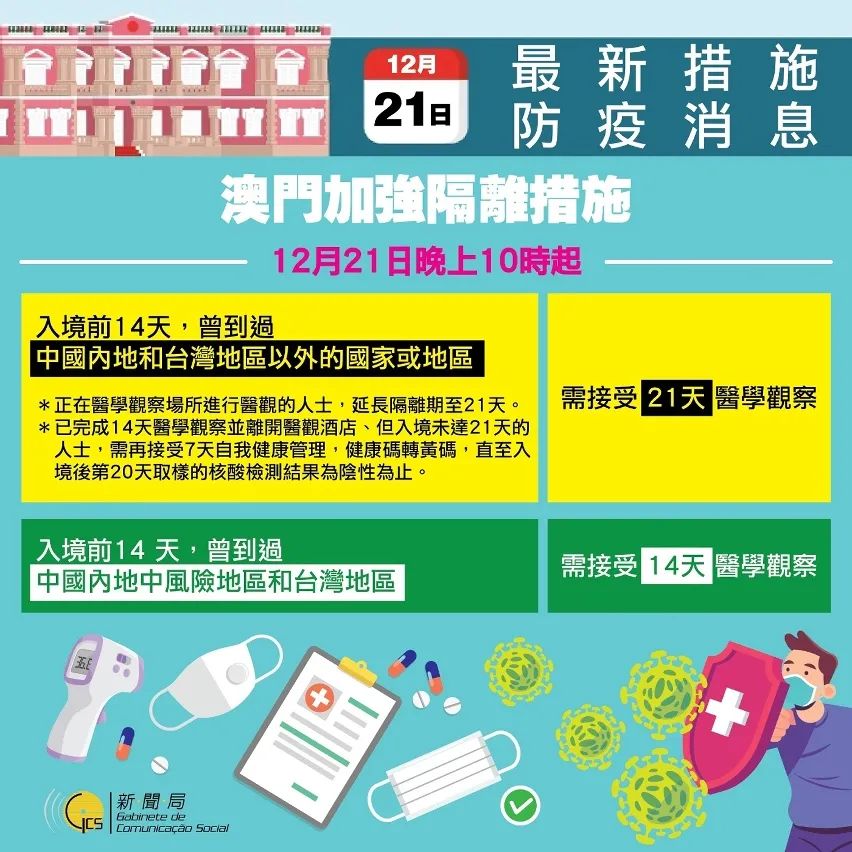

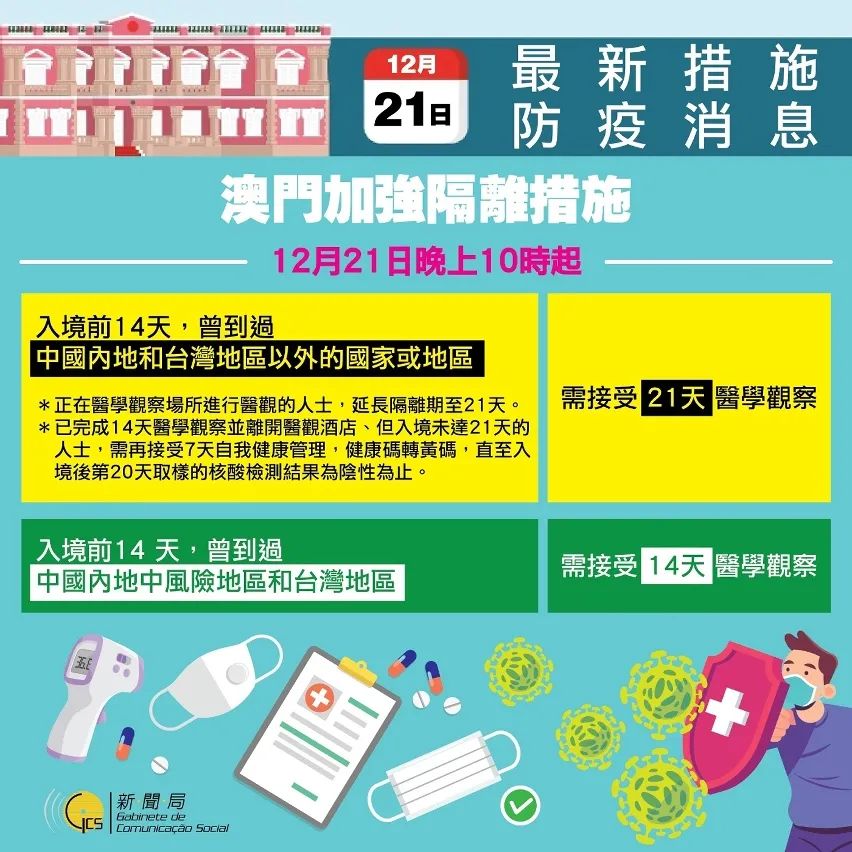

(二)澳门:行政主导的“快速清零”

- 边境管控:对高风险地区实施“14+7”隔离,入境需持48小时核酸证明;

- 社区动员:全民核酸可在24小时内完成,依托基层社团组织高效执行;

- 经济补偿:向居民发放现金补贴,缓解封控带来的生计压力。

案例对比:香港的“与病毒共存”转型更依赖市民自律,而澳门的强政府模式更适合微型社会。

社会影响:经济、民生与心理冲击

- 经济衰退与产业转型

香港2022年GDP下降3.5%,旅游业收入暴跌90%;澳门博彩业收入缩水70%,迫使经济适度多元化。

- 民生矛盾凸显

香港因防疫限制引发部分市民不满,而澳门通过高福利政策维持社会稳定。

- 长期心理健康问题

两地均报告抑郁症发病率上升20%,尤其是跨境家庭与低收入群体。

未来挑战:常态化管理的路径探索

- 香港的平衡难题

如何在“国际联通”与“防疫安全”间取得平衡?例如2023年放宽入境后,输入病例再度增加。

- 澳门的可持续性

高度依赖内地游客的经济结构如何应对可能的长期边境管控?

- 科技赋能的可能性

香港推广“安心出行”APP追踪密接,澳门试点“健康码+门禁系统”,但数据隐私争议仍需解决。

经验与启示

香港与澳门的实践表明,疫情防控需结合本地实际:

- 香港经验:超大城市的防疫需强化医疗储备与社会协同;

- 澳门启示:小规模社会可通过行政效率弥补资源不足。

对中国内地而言,两地的教训提示:在“精准防控”中需提前布局医疗资源、优化疫苗策略,并关注社会公平,全球视角下,香港澳门的“一国两制”防疫模式,为不同体制社会提供了多样化参考。

(全文共计1024字)

注:文中数据截至2023年9月,后续发展需结合最新动态调整。

暂时没有评论,来抢沙发吧~