2021年7月,南京禄口国际机场突发的新冠疫情,成为继武汉疫情后中国面临的又一次重大公共卫生考验,在这场疫情中,官方的应对策略、信息透明度以及防控效率成为公众关注的焦点,本文将从疫情暴发的背景、官方的防控措施、社会反应及经验教训等方面,探讨南京疫情中官方角色的复杂性与重要性。

疫情暴发与官方初期应对

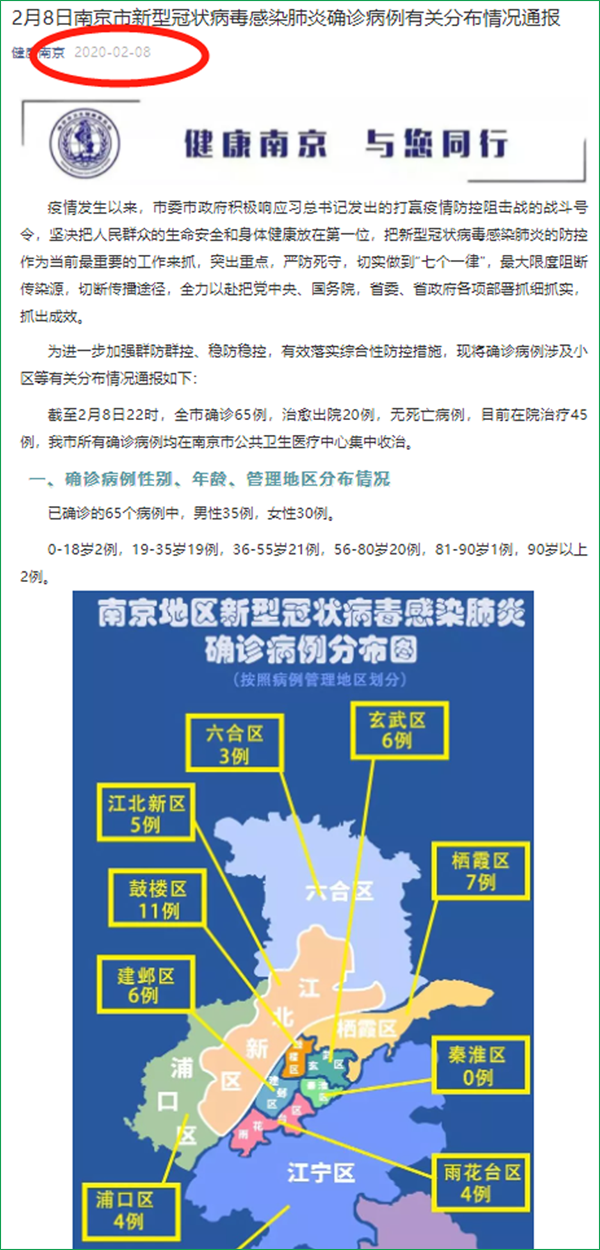

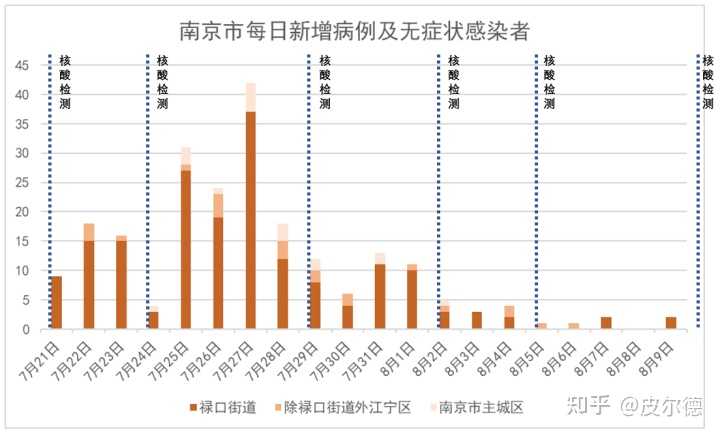

南京疫情的暴发源于禄口机场的境外输入病例管理漏洞,7月20日,机场工作人员核酸检测发现9例阳性,随后疫情迅速扩散至全国多个省份,初期,公众对官方通报的及时性提出质疑,从发现病例到全面公布信息间隔约24小时,部分民众认为这可能导致早期防控窗口期的延误,官方随后通过新闻发布会和社交媒体平台,逐步加强了信息更新频率,并承认了机场管理中的“失职失责”,承诺严肃追责。

这一阶段的教训表明,官方在突发公共卫生事件中需平衡“精准核实”与“及时公开”的矛盾,尽管存在滞后,但南京市政府在确认信息后的快速响应(如划定风险区域、启动全员核酸检测)仍体现了较高的行政效率。

防控措施升级与资源调配

随着疫情扩散,江苏省及南京市政府采取了多项强硬措施:

这些措施虽有效遏制了疫情,但也暴露出基层执行中的问题,部分社区因物资配送不及时引发居民不满,反映出应急体系在精细化服务上的不足。

信息透明与公众信任的挑战

南京疫情中,官方信息的透明度经历了从争议到改进的过程,初期,公众对病例活动轨迹公布不完整、机场责任归属模糊等问题提出批评,但随后,南京市通过每日发布会、政务微博等渠道,逐步细化数据(如新增病例的接触史、疫苗接种情况),并邀请专家解读防控政策。

值得注意的是,官方主动通报了“扬州毛老太”瞒报行程引发聚集性感染的案例,既警示了公众,也展现了问责决心,这种“承认问题—改进措施”的态度,在一定程度上修复了公众信任。

经验与反思:官方角色的再定位

南京疫情为官方公共卫生管理提供了多重启示:

疫情也凸显了官方与公众协同的重要性,南京市民自发组织的“核酸检测排队指南”在社交媒体传播,成为民间智慧与官方行动互补的范例。

南京疫情是一次对官方治理能力的压力测试,尽管存在初期应对的不足,但通过快速调整防控策略、增强信息透明和公众参与,官方最终控制了疫情蔓延,这一事件再次证明,公共卫生危机中,官方的科学决策、坦诚沟通与社会动员能力,是构建信任、凝聚合力的关键,唯有持续完善制度设计、倾听民意,才能筑牢应对突发疫情的“免疫屏障”。

(全文共计约850字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~