2022年秋冬之交,乌鲁木齐这座西北重镇因新冠肺炎疫情的反复,再次成为全国关注的焦点,严格的封控措施、持续的核酸检测、物资保供的压力……疫情不仅考验着城市的治理能力,更深刻影响着近400万乌鲁木齐居民的日常生活,在这场没有硝烟的战争中,乌鲁木齐展现出的坚韧与温情,成为观察中国抗疫实践的一个生动样本。

疫情突袭:防控体系的快速响应

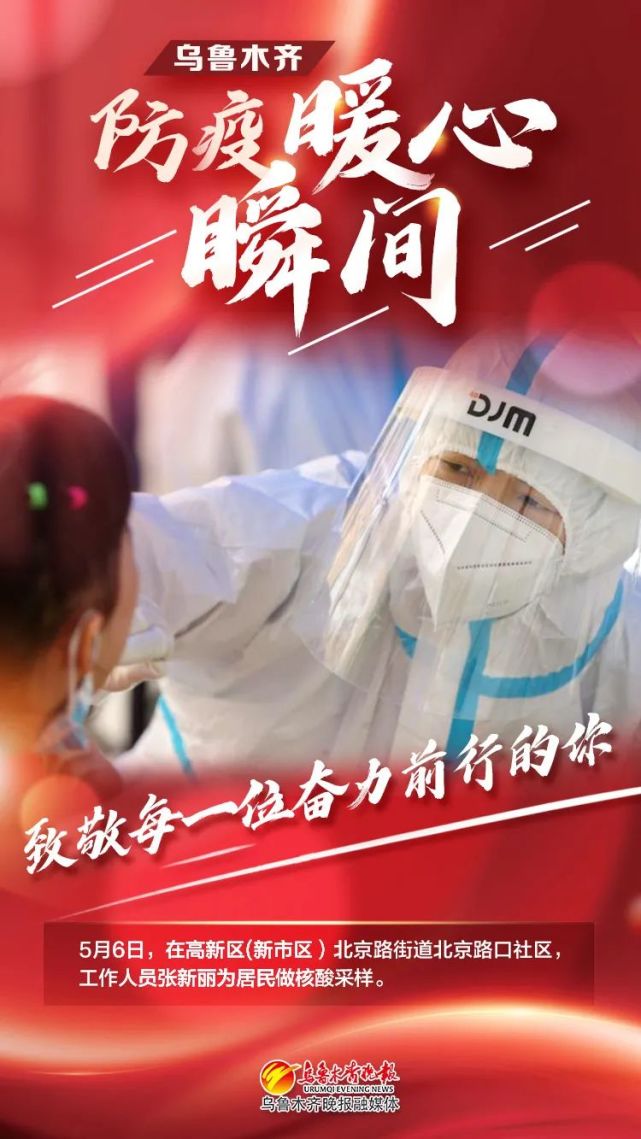

8月初,乌鲁木齐在常态化核酸检测中发现奥密克戎变异株BA.5.2分支,其强传染性导致病例数迅速攀升,当地政府立即启动应急机制:

- 精准管控:高风险区“足不出户”,中风险区“人不出区”,低风险区限制跨区流动;

- 全域筛查:单日核酸检测能力提升至500万人次,确保“日检日清”;

- 流调攻坚:组建千人流调队伍,24小时追踪密接者。

数据显示,首轮疫情在20天内实现社会面清零,但10月的反弹再次拉长战线,暴露出病毒变异与防控常态化的长期矛盾。

民生保障:特殊时期的城市温度

封控期间,“买菜难”“就医难”成为市民最大关切,乌鲁木齐通过多元渠道破局:

- 物资供应:建立“社区配送+电商平台+政府保供”三级体系,组织志愿者为独居老人送“爱心包”;

- 医疗通道:开通24小时应急就医热线,累计解决孕产妇、透析患者等急难需求1.2万例;

- 心理援助:12345热线增设心理咨询专席,疏导居民焦虑情绪。

一位社区干部在采访中说:“我们每天工作18小时,但听到居民一句‘辛苦了’,就觉得值了。”

经济阵痛:复苏之路的挑战

作为新疆经济中心,乌鲁木齐的旅游业、餐饮业遭受重创:

- 国际大巴扎景区闭园两个月,商户损失超亿元;

- 中小企业现金流承压,政府推出租金减免、信贷支持等纾困政策;

- 跨境物流受阻,中欧班列(乌鲁木齐)集货效率下降30%。

危机中也孕育新机:本地电商平台“天山优选”订单量增长400%,社区团购模式迅速普及。

社会百态:微光汇聚的抗疫图景

在这座多民族聚居的城市,疫情下的故事格外动人:

- 志愿者力量:哈萨克族大学生阿依波力连续40天为居民配送物资;

- 文化韧性:居家隔离的市民通过抖音展示民族歌舞,传递乐观精神;

- 科技赋能:无人机消杀、智能门磁等技术的应用提升防控效率。

正如市民王女士所言:“窗户可以隔离病毒,但隔离不了邻里间的守望相助。”

反思与启示:后疫情时代的城市治理

乌鲁木齐的实践为中国大城市防疫提供重要借鉴:

- 需平衡精准防控与民生需求,避免“一刀切”政策;

- 强化基层治理能力,建立平战结合的应急队伍;

- 加快数字基建,推广“无接触”服务模式。

中国疾控中心专家指出:“未来防控的关键在于科学研判、动态调整,最大限度减少对正常秩序的影响。”

疫情下的乌鲁木齐,如同一面棱镜,折射出困境中的坚韧、冰冷规则下的人性光辉,当积雪覆盖天山,春天的讯息终将随着解封的脚步到来,这座丝路之城的故事提醒我们:灾难或许会暂缓城市的速度,却从未摧毁人们对美好生活的向往与创造。

暂时没有评论,来抢沙发吧~