2021年的夏天,注定成为中国现代化进程中一个难忘的节点,7月,南京禄口国际机场暴发Delta变异株疫情,迅速波及全国十余个省份;几乎同一时间,河南郑州遭遇"千年一遇"的特大暴雨,单小时降雨量突破中国大陆历史极值,这两场看似独立的灾难,却在时空交织中形成了一场对国家治理能力与公民社会的双重考验,当疫情与洪灾叠加,中国社会展现出的应急响应机制、科技支撑力量以及民间互助精神,为我们观察中国式现代化提供了深刻的现实样本。

疫情与暴雨:现代城市的脆弱性暴露

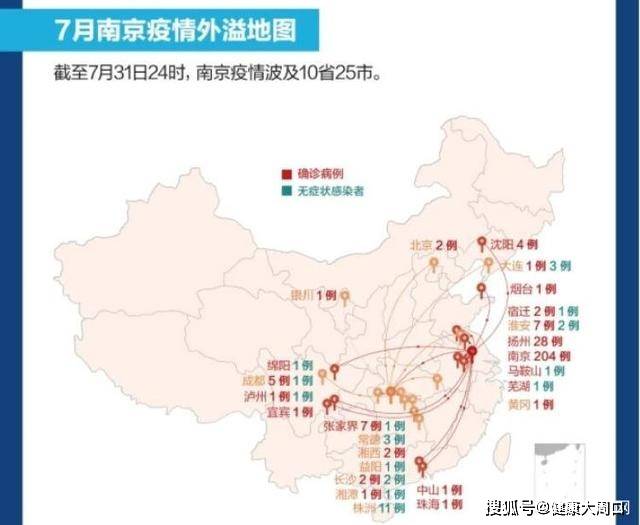

南京疫情的暴发,暴露出国际化枢纽城市在疫情防控中的薄弱环节,禄口机场作为华东地区重要航空枢纽,其保洁业务外包导致的闭环管理漏洞,使得Delta变异株在短时间内通过航空网络扩散至全国,这一事件折射出全球化时代病毒传播的新特征:高度互联的交通网络在提升效率的同时,也放大了公共卫生风险,据统计,此次疫情关联病例超过1200例,波及15个省份,直接经济损失达数十亿元。

郑州暴雨则揭示了超大城市在气候变化背景下的系统性风险,7月20日,郑州气象站记录到201.9毫米的惊人小时降雨量,相当于将150个西湖的水量在一小时内倾泻到城市上空,城市排水系统设计标准不足、地下空间过度开发、应急预警响应滞后等多重因素叠加,最终导致292人遇难的悲剧,这场灾难促使全社会重新审视"海绵城市"建设的紧迫性,也暴露出极端天气应对预案的不足。

科技赋能:灾难应对的现代化转型

在两场危机处置中,数字技术展现出前所未有的支撑作用,南京疫情中,"大数据+网格化"的精准防控模式得到升级,通过手机信令数据、支付轨迹等构建的传播链分析系统,将流行病学调查时间从传统方法的48小时缩短至4小时,郑州救灾期间,国产翼龙无人机搭建的应急通信网络,在断电断网情况下恢复了灾区的"信息生命线",而"救命文档"的在线协作更创造了民间自发救援的新范式。

值得关注的是,两场灾害都推动了应急管理体系的迭代升级,南京疫情后,全国机场口岸实行"14+7+7"分级管控,郑州水灾则催生了城市内涝监测预警平台的全国推广,这些改进印证了"从灾难中学习"的现代化路径——每次危机都成为制度优化的契机。

公民社会的成长:守望相助的精神底色

当官方救援力量尚在调配时,民间自组织力量已开始自发行动,郑州街头,铲车司机刘松峰连续12小时转运300多名被困群众;南京社区里,退休教师王兰花组建"银发志愿队"协助核酸检测,这些微观叙事背后,是公民责任意识的集体觉醒,社交媒体上,#胡辣汤挺住鸭血粉丝汤来了#等话题标签,更展现了地域间的情感联结。

这种互助精神在专业救援领域得到延伸,蓝天救援队、公羊队等民间组织在郑州救灾中承担了30%的被困人员转移任务;而南京疫情期间,网约车司机组成的"抗疫爱心车队"累计服务医务人员2.3万人次,公民社会的这种自组织能力,正在成为国家应急体系的重要补充。

韧性建设的未来之路

经历双重考验的中国,正在构建更具韧性的发展模式,在硬件层面,国家投资1.29万亿元启动防汛减灾工程,同时推进传染病监测预警系统的智能化改造;在软件层面,《特大自然灾害调查评估办法》的出台标志着"事后学习"机制的规范化,这些举措共同指向一个核心命题:现代化不仅是经济增长的数字,更是风险应对能力的升级。

站在人类世与风险社会的交汇点,南京疫情与郑州暴雨的启示愈发清晰:真正的城市竞争力不在于玻璃幕墙的高度,而在于危机来临时保护每一个生命的能力;国家治理的现代化不仅需要技术的迭代,更需要将"人民至上"的理念转化为制度设计,当暴雨冲刷过街道,当病毒挑战过防线,留下的不仅是创伤记忆,更是一个民族在灾难中淬炼出的韧性基因,这种韧性,或许正是中国面对未来更多不确定性时最宝贵的财富。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~