呼和浩特,作为内蒙古自治区的首府,不仅是政治、经济和文化中心,更是中国北方重要的生态屏障和边疆城市,近年来,随着全球公共卫生事件的频发,疫苗政策成为城市健康体系的核心组成部分,呼和浩特市政府积极响应国家号召,结合本地实际,制定并实施了一系列科学、高效的疫苗政策,旨在筑牢市民的健康防线,保障社会的稳定与发展,本文将深入探讨呼和浩特疫苗政策的背景、内容、实施成效以及未来挑战,以期为读者提供一个全面的视角。

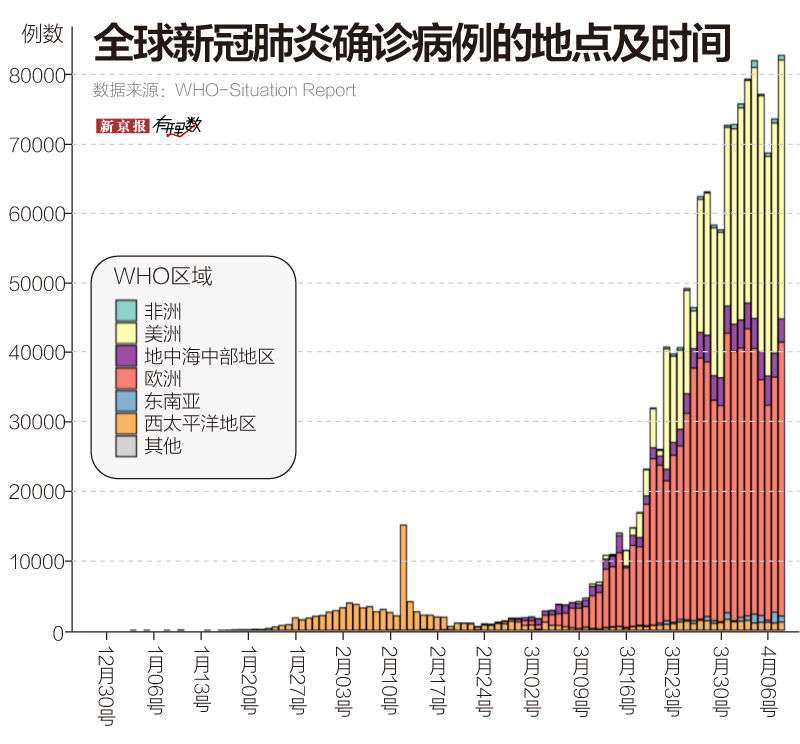

呼和浩特疫苗政策的制定,源于国家对公共卫生安全的高度重视,2020年以来,新冠疫情全球蔓延,中国将疫苗接种作为防控疫情的关键手段,国家卫健委发布《新型冠状病毒疫苗接种实施方案》,要求各地根据实际情况推进接种工作,呼和浩特市政府依据《中华人民共和国疫苗管理法》《传染病防治法》等法律法规,以及内蒙古自治区的相关指导意见,于2021年初出台了《呼和浩特市新冠病毒疫苗接种工作实施方案》,该方案明确了疫苗接种的目标、原则、组织保障和实施步骤,强调“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”的原则,确保政策科学性和可操作性。

呼和浩特作为多民族聚居地区,政策制定还充分考虑了民族特性和地域特点,在牧区和农村地区,政府通过流动接种队、双语宣传等方式,提高疫苗可及性,政策还兼顾经济和社会因素,如为低收入群体提供免费接种,避免因费用问题导致接种率低下。

呼和浩特疫苗政策的核心内容包括接种对象、接种流程、保障机制和宣传引导四个方面。

接种对象覆盖全体市民,优先安排高风险人群,如医疗卫生人员、口岸工作人员、老年人及慢性病患者,政策分阶段推进:第一阶段(2021年上半年)重点完成18-59岁人群的接种;第二阶段(2021年下半年)扩展至60岁以上老年人和12-17岁青少年;第三阶段(2022年起)实现全民覆盖,并加强加强针接种,截至目前,呼和浩特累计接种疫苗超过500万剂次,全程接种率超过90%,位居自治区前列。

接种流程高效便捷,市政府设立了多个固定接种点(如医院、社区卫生服务中心)和临时接种点(如学校、商场),并通过“青城医疗”APP提供在线预约、查询服务,对于偏远地区,政府组织流动接种队,利用车辆和无人机配送疫苗,确保“疫苗多跑路,群众少跑腿”,政策还强调接种安全,严格执行“三查七对一验证”制度,确保疫苗从储存、运输到接种的全链条监管。

第三,保障机制完善,政府成立了疫苗接种工作领导小组,由市长任组长,统筹卫健、教育、交通等部门协作,财政方面,市级财政安排专项资金,用于疫苗采购、接种点建设和人员培训,政策还建立了不良反应监测和应急处理机制,确保接种过程万无一失。

宣传引导深入人心,呼和浩特利用多种渠道,如电视、广播、社交媒体和社区海报,以蒙汉双语形式宣传疫苗知识和政策动态,政府还组织专家讲座和志愿者服务,消除公众对疫苗的疑虑(如安全性、有效性),增强接种意愿,2021年开展的“健康青城,疫苗护航”活动,成功吸引了数十万市民参与。

呼和浩特疫苗政策的实施,取得了显著成效,疫苗接种率大幅提升,有效控制了疫情的传播,数据显示,政策实施后,呼和浩特本土确诊病例数显著下降,2022年疫情反弹期间,接种率高的人群中重症率降低超过70%,政策促进了公共卫生体系的完善,通过疫苗接种工作,呼和浩特加强了基层医疗设施建设,培训了大批医护人员,提升了突发公共卫生事件应对能力,政策还增强了社会凝聚力,市民对政府的信任度提高,多民族社区通过共同参与接种活动,增进了团结与协作。

经济和社会方面,疫苗政策为呼和浩特的复工复产提供了保障,2021年,呼和浩特GDP增长6.5%,旅游业和餐饮业逐步复苏,疫苗政策被视为关键推动力,政策还体现了公平性,优先保障弱势群体,避免了健康不平等现象。

尽管成效显著,呼和浩特疫苗政策仍面临挑战,病毒变异可能导致疫苗有效性下降,需持续更新政策,如推广加强针和新型疫苗,部分市民(如偏远地区居民或疫苗犹豫者)的接种率仍有提升空间,呼和浩特应进一步加强科技支撑,利用大数据和人工智能优化接种流程;深化国际合作,获取先进疫苗技术;并加强公众教育,构建长效健康机制。

呼和浩特疫苗政策以科学、公平、高效为原则,不仅筑牢了城市健康防线,也为全国疫苗工作提供了宝贵经验,在未来的征程中,这座草原青城将继续以人民健康为中心,书写公共卫生的新篇章。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~