2021年夏季,郑州在经历特大暴雨灾害后不久,又遭遇了新冠疫情的反复,这座千万人口的城市在双重打击下显得格外脆弱,就在政府三令五申“非必要不聚集”的防疫政策下,一些隐秘的聚会仍在悄然进行,这些聚会背后,是人们对社交需求的渴望,还是对防疫责任的漠视?郑州疫情下的聚会现象,折射出个体自由与公共安全之间的复杂博弈。

在郑州某高档小区的地下室,每周五晚都会传来隐约的音乐声,这是一群年轻人组织的“地下派对”,参与者需通过熟人介绍,入场前需出示健康码,但无人核查行程轨迹,组织者小王坦言:“大家关太久了,需要释放压力。”类似的小型聚会并非个例,有家庭主妇组织的“烘焙沙龙”,有企业高管以“商务洽谈”为名的酒局,甚至还有学生偷偷组织的生日派对,这些聚会规模虽小,却像暗流般在城市角落蔓延。

更令人担忧的是部分特殊行业的聚集,某洗浴中心以“员工培训”为由召集30余名技师集体住宿;某建筑工地为赶工期,百余名工人挤在板房内同吃同住,这些看似“不得已”的聚集,实则暴露出防疫管理的漏洞,金水区疾控中心负责人透露:“流调中发现的多起聚集性感染,都源于这类‘灰色聚会’。”

郑州市卫健委公布的流调报告显示,2021年8月某确诊病例5天内参与3场家庭聚餐,直接导致17人感染;另一起KTV聚集疫情更造成二代、三代传播,涉及5个行政区,流行病学专家指出:“密闭空间内不带口罩的15分钟以上接触,传播概率高达90%。”这些冰冷的数据背后,是无数被打破的正常生活——某个参加生日派对的护士感染后,所在医院被迫停诊;某企业高管在酒局中染疫,导致整个写字楼被封控。

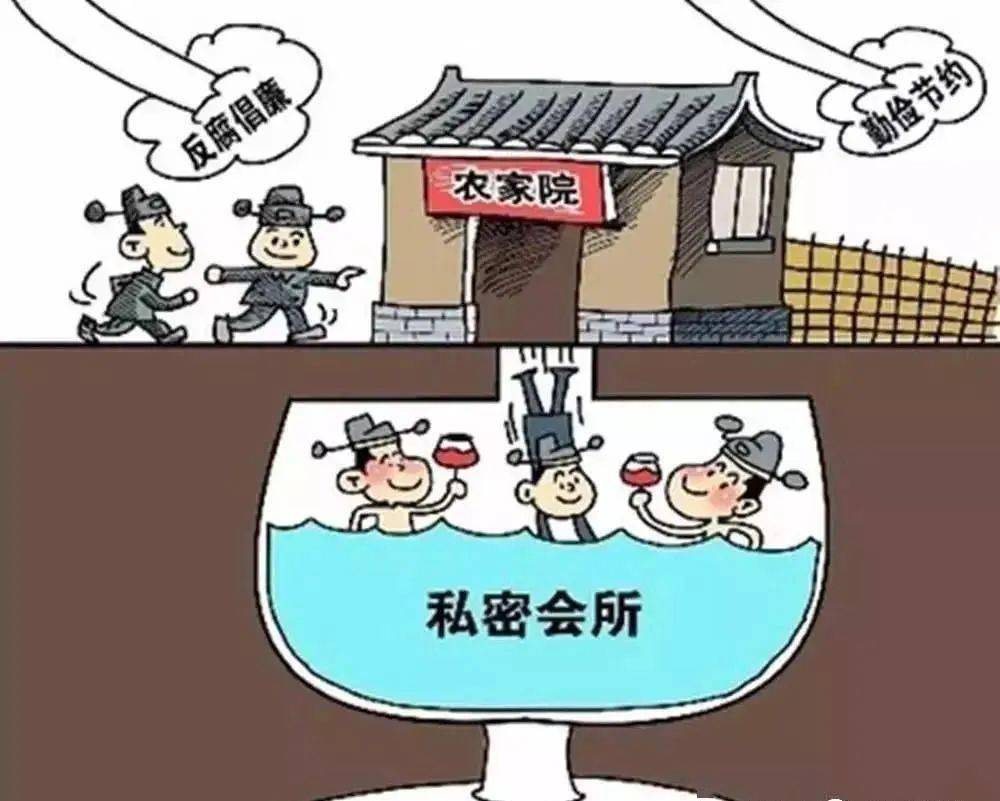

公安机关披露的一组数据更具冲击力:疫情期间郑州查处违规聚集案件237起,其中以“婚宴简办”为名行大操大办之实的占41%,企业违规培训占29%,这些案例中,组织者大多心存侥幸:“想着就十几个人,不会那么倒霉。”

从法律层面看,《传染病防治法》第42条明确规定疫情期间可限制聚集活动,郑州也出台了“超过10人聚集需报备”的具体政策,但执行中常遭遇“软抵抗”:某社区干部回忆,劝阻家庭聚会时曾被反问:“我们自己家人吃饭也犯法?”这种认知错位凸显普法教育的缺失。

心理专家则从人性角度给出解释:“长期隔离会导致社交剥夺感,人们会本能地寻求联结。”但这种心理需求不能成为突破防线的借口,对比2022年春节郑州推出的“云聚会”指南——线上年夜饭、虚拟K歌房等创新形式,或许提供了更理性的解决方案。

杭州某科技公司在郑州分部的做法值得借鉴:他们在办公楼顶楼设置“透明隔离舱”,允许4人以下预约使用,全程监控并限时1小时,这种“安全社交空间”既满足需求又控制风险,政府部门也在探索分级管理:对养老院等特殊场所实行“气泡管理”,对餐饮业推广“隔离式包间”。

但根本解决之道在于重塑公共意识,二七区某社区开展的“防疫责任签约”活动,要求居民承诺“不组织、不参与非必要聚集”,并将违约行为纳入征信评价,这种契约式管理配合“邻里监督”机制,使该社区保持零聚集感染记录。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~