香港作为国际金融中心和交通枢纽,长期以来面临疫情防控的双重压力:既要应对本地社区传播,又需防范境外输入病例,自新冠疫情暴发以来,香港多次经历疫情起伏,其感染源头究竟是本地还是输入,一直是公众和专家关注的焦点,本文将从疫情数据、防控政策、社会因素等角度,分析香港疫情的来源特征,并探讨其背后的深层挑战。

输入病例的主导性(2020-2021年)

疫情初期,香港的病例以输入为主,根据香港卫生署数据,2020年约70%的确诊病例为境外输入,主要来自欧美、东南亚等高风险地区,严格的“熔断机制”和入境隔离政策虽有效减缓输入风险,但国际航班频次高、豁免人群(如机组人员、海员)的漏洞仍导致病毒渗入。

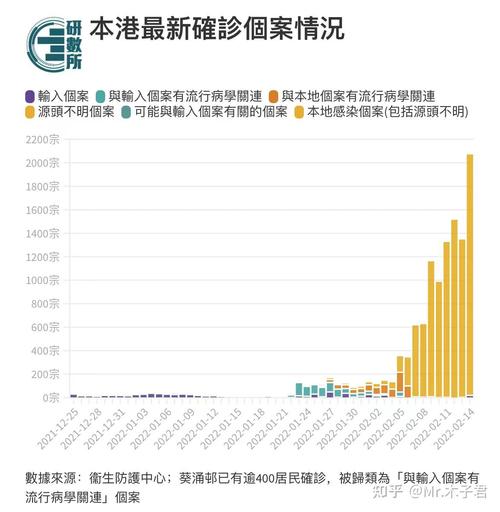

本地传播的崛起(2022年奥密克戎时期)

2022年初,奥密克戎变异株引发第五波疫情,本地传播成为主流,研究发现,当时约80%的病例无法溯源至输入链,显示社区存在隐性传播,专家指出,密集的居住环境、老年人群的低疫苗接种率加速了本地扩散。

动态平衡的现状

近期数据显示,香港疫情呈现“输入引发本地、本地反哺输入”的循环模式,2023年夏季的病例中,输入占比约30%,但后续引发的本地群组感染占半数以上。

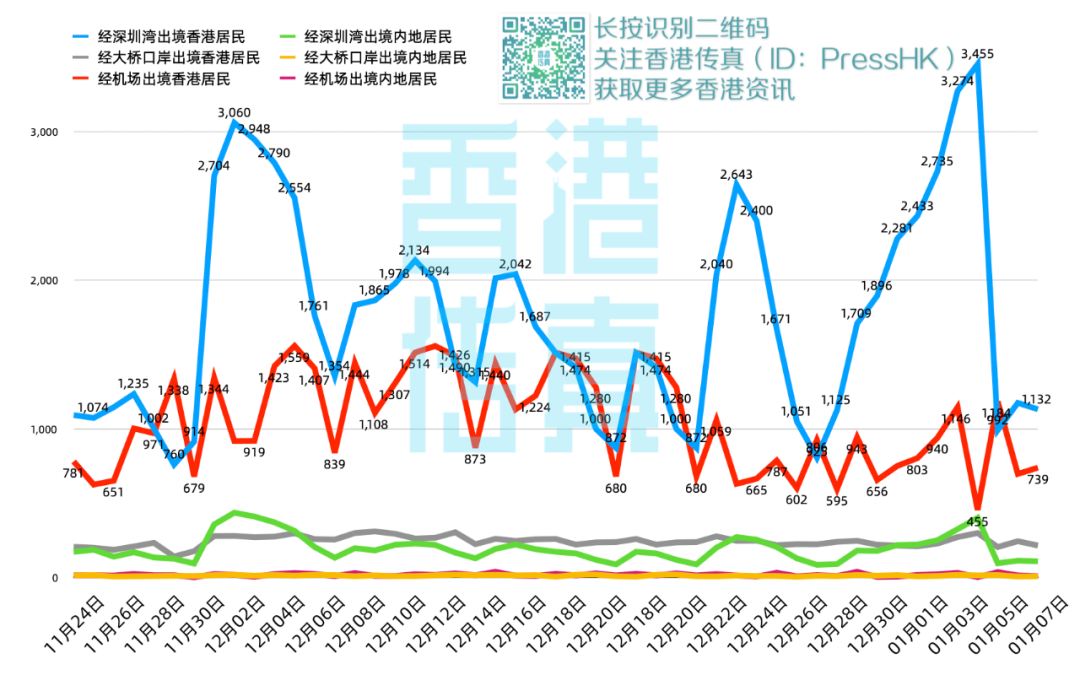

边境管控的松紧博弈

本地防控的短板

香港的“动态清零”曾依赖大规模检测和隔离,但执行中面临资源不足、市民疲劳等问题,2022年围封强检的覆盖率仅60%,部分社区传播链未被切断。

人口密度与居住环境

香港人均居住面积仅16平方米,㓥房、公屋等密集环境易成“病毒温床”,研究表明,深水埗、观塘等低收入区域的本地传播率是高档社区的2-3倍。

国际化的双刃剑

频繁的国际人员流动为输入病例提供渠道,但也是经济命脉,2023年香港机场日均入境旅客超5万,即使1%的阳性率也会带来每日500例潜在输入。

公众行为与防疫意识

部分市民对口罩令、社交限制的抵触情绪,以及“疫苗犹豫”现象(2022年长者接种率不足50%),加剧了本地传播风险。

香港大学团队通过病毒基因测序发现:

香港疫情从来不是单纯的“本地”或“输入”问题,而是全球化背景下城市防疫的缩影,只有平衡开放与安全、科学与社会共识,才能走出疫情的循环困境,香港或需建立更灵活的“复合型防控体系”,以应对病毒与人类共存的长期挑战。

(全文约1,200字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~